奄美大島の集落

奄美群島で面積、人口、集落数が一番多い島が、奄美大島になります。総面積812㎢、琵琶湖や東京23区よりも大きく、沖縄本島、佐渡島の次に大きな島になります。

奄美市、瀬戸内町、龍郷町、宇検村、大和村の5市町村に約5.8万人が住み、140以上の集落があります。でも、㎢あたりの人口は72人と少なく、集落に密集して人が住み、集落以外はそのまま自然が残っています。

※加計呂麻島、請島、与路島の面積を含めています。

※集落数には加計呂麻島、請島、与路島の集落を含めていますが、名瀬地区は含んでいません。

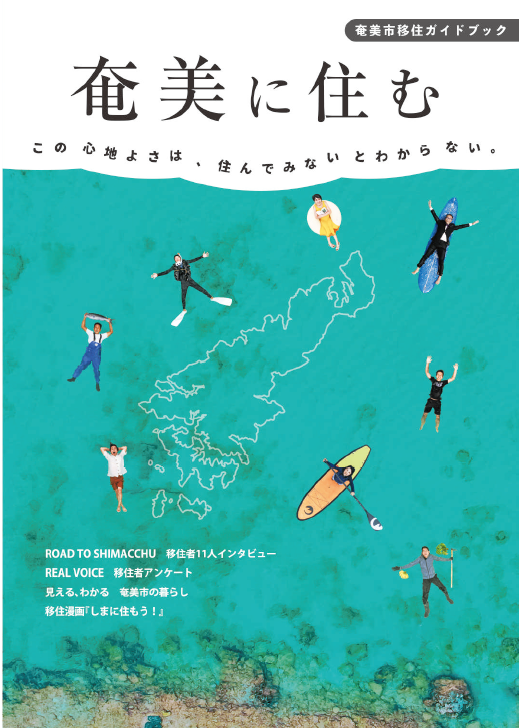

奄美市

奄美市は、名瀬地区、笠利町、住用町の3つの地域ブロックに分かれています。名瀬市、住用村、笠利町が平成18年に合併して誕生しました。奄美大島の北部から中央に位置する広い市で、龍郷町を挟んで飛び地になっています。

総面積306㎢の奄美市の人口は4.1万人で、㎢あたりの人口は134人。その大半が名瀬地区に住んでいます。

奄美市 名瀬地区

面積128㎢の名瀬地区は奄美大島の中央に位置し、海の玄関、名瀬港や県の行政機関があり、奄美群島経済の中心となっています。約2万世帯、3.4万人が住んでいます。㎢あたりの人口は271人と、群島一の人口密度となっています。

約2万世帯、3.5万人が住んでいます。㎢あたりの人口は271人と、群島一の人口密度となっています。

上方(かみほう)、下方(しもほう)、古見方(こみほう)、金久(かねく)、

伊津部(いつぶ)、奄美の6つの地区に分かれています。地域の集落行事が残る町内会・自治会もあれば、区画整理等で新しく誕生

した町もあり、町内会・自治会がない地区もあります。

| 上方(かみほう) |

芦花部(あしけぶ)※、有良(あった)※、浦上(うらがみ)※、有屋(ありや)※、仲勝(なかがち)※、大熊(だいくま)※、朝日、向里(むかいざと)、鳩浜(はとばま) |

| 下方(しもほう) |

朝仁(あさに)※、朝仁新町千年松、朝仁宮久田(あさにみやくだ)、朝仁新町、

浜里(はまさと)、平松、小宿(こしゅく)※、里※、知名瀬(ちなせ)※、根瀬部(ねせぶ)※

|

| 古見方(こみほう) |

崎原(さきばる)※、小湊(こみなと)※、名瀬勝(なぜがち)※、前勝(まえがち)※、西田※、西仲勝(にしなかがち)※、伊津部勝(いつぶがち)※、朝戸(あさと)、コリドール朝戸 |

| 金久(かねく) |

長浜町立神、長浜中央、塩浜、矢之脇(やのわき)、小金久(こがねく)、柳町第七、柳町中央、井根上町(いねかんまち)、井根町17、井根町松里、いーね、幸町第1、幸町第2、幸町第3、永田町おがみ山、

|

| 奄美 |

久里(くさと)、石橋中央、平田奥又(ひらたおくまた)、平田町清流(ひらたちょうせいりゅう)、平田町中央、平田町第一、平田青空、山の手、第2若葉、シダーサ真名津団地(シダーサまなつだんち)、古田、古田みどり、小俣(こまた)、春日、北安勝(きたあんがち)、安勝第1、安勝中央

|

| 伊津部(いつぶ) |

黒潮第1、くろしお2、上佐大熊(うえさだいくま)、さつき団地、東ケ丘、伊津部中央(いつぶちゅうおう) |

※は地域の集落行事等が残る町内会等

奄美市 笠利地区

奄美空港がある島の北部に位置しています。険しい山が海岸線まで迫っていることの多い奄美大島ですが、笠利町はなだらかな平地が多く、道路を走っているとサトウキビ畑が続きます。

総面積60㎢の奄美市笠利町には約3千世帯、5.3千人が住んでおり、㎢あたりの人口は89人。全部で29の集落があります。

| 東シナ海側の集落 |

佐仁(さに)1区、佐仁2区、屋仁(やに)、川上、外金久(そとがねく)、中金久(なかがねく)、里、打田原(うったばる)、前肥田(まえひだ)、手花部(てけぶ)、喜瀬(きせ)1区、喜瀬2区、喜瀬3区

|

| 太平洋側の集落 |

用(よう)、笠利1区、笠利2区、笠利3区、辺留(べる)、須野(すの)、崎原(さきばる)、土盛(ともり)、宇宿(うしゅく)、城間(しろま)、万屋(まんや)、和野(わの)、節田(せった)、土浜(つちはま)、用安(ようあん)

|

| 内陸の集落 |

平(たいら) |

奄美市 住用地区

島の中央に位置し、日本で2番目に大きいマングローブの森を有しています。総面積118㎢の85%が山岳地帯で、リュウキュウアユが生息する川やダイナミックな滝など、自然豊かな地域になっています。

約700世帯、1.1千人が住んでいて、㎢あたりの人口は10人。全部で14の集落があります。

| 太平洋側の集落 |

和瀬(わせ)、城(ぐすく)、摺勝(すりがち)、東仲間(ひがしなかま)、見里(みざと)、山間(やんま)、石原(いしはら)、戸玉(とだま)、市(いち) |

| 内陸の集落 |

川内(かわうち)、西仲間(にしなかま)、下役勝(したやくがち)、中役勝(なかやくがち)、上役勝(うえやくがち) |

瀬戸内町

瀬戸内町は奄美大島の最南部にあります。奄美大島、加計呂麻島(かけろまじま)、請島(うけじま)、与路島(よろじま)の4つの有人島にまたがる自治体です。標高300~400メートルの山が連なり、リアス海岸で水深の深い入り江が多く、大島海峡は水産業や避難港としても利用されています。総面積240㎢の大変広い町の中に約4.9千世帯、8.3千人が暮らし、1㎢あたりの人口は35人です。多くの町民が瀬戸内町の市街地である古仁屋に住んでいます。

瀬戸内町には56の集落があります。地区ブロックは奄美大島側に西方、古仁屋、東方(ひがしかた)、山郷(やまぐん)の4地区、加計呂麻島に実久(さねく)、鎮西(ちんぜい)の2地区、請島、与路島の8地区となります。

【奄美大島側】

| 西方 |

西古見(にしこみ)、管鈍(くだどん)、花天(けてん)、久慈(くじ)・伊目(いめ)、古志(こし)・越地(こえじ)、篠川(しのかわ)、阿室釜(あむろがま)、白浜、小名瀬(こなせ)、阿鉄(あでつ)、油井(ゆい)、久根津(くねつ)

|

| 古仁屋 |

手安(てあん)、須手(すで)、古仁屋(こにや) |

| 東方・山郷 |

清水(せいすい)、嘉鉄(かてつ)、蘇刈(そかる)、伊須(いす)、阿木名(あぎな)、勝浦(かちうら)、網野子(あみのこ)、節子(せっこ)、嘉徳(かとく) |

西方・古仁屋・東方・山郷地区の情報はこちら

| 実久 |

実久(さねく)、薩川(さつかわ)、瀬武(せだけ)、木慈(きじ)、武名(たけな)、三浦(みうら)、知之浦(ちのうら)、俵(ひょう)、瀬相(せそう)、西阿室(にしあむろ)、嘉入(かにゅう)、須子茂(すこも)、阿多地(あだち)

芝(しば)

|

| 鎮西 |

呑之浦(のみのうら)、押角(おしかく)、勝能(かちゆき)、諸数(しょかず)

生間(いけんま)、渡連(どれん)、安脚場(あんきゃば)、徳浜(とくはま)

諸鈍(しょどん)、野見山(のみやま)、秋徳(あきとく)、佐知克(さちゆき)

勢里(せり)、於斎(おさい)、伊子茂(いこも)、花富(けどみ)

|

| 請島 |

請阿室(うけあむろ)、池地(いけじ) |

| 与路島 |

与路 |

実久・鎮西地区の情報はこちら

龍郷町

平洋と東シナ海の2つの海に面する龍郷町は、大島紬の代表的な柄である「龍郷柄」、「秋名バラ」発祥の町であり、西郷隆盛が奄美大島で潜居した場所でもあります。総面積82㎢の町に約3.2千世帯、6千人が暮らしていて、㎢あたりの人口は73人です。空港と名瀬の両方に近いこともあり、他市町村からの転居者が多く、人口はほぼ横ばいで推移しています。

龍郷町には全部で20の集落があります。

| 東シナ海側の集落 |

赤尾木(あかおぎ)、芦徳(あしとく)、屋入(やにゅう)、浦、玉里、瀬留(せどめ)、

久場(くば)、龍郷(たつごう)、安木屋場(あんきゃば)、円、嘉渡(かど)、幾里(いくさと)、秋名 |

| 太平洋側の集落 |

手広(てびろ)、下戸口、中戸口、上戸口 |

| 内陸の集落 |

川内、大勝(おおがち)、中勝(なかがち) |

宇検村

奄美大島の最西端の海と山の村で、総面積103㎢の村で、面積の90%は世界自然遺産の奄美大島最高峰の湯湾岳(標高694m)をはじめ山岳地帯です。山々と枝手久島が冬の北風を遮り、温暖な気候となっています。

人々は焼内(やけうち)湾の海岸線に沿うようにして、約1千世帯、1.6千人が暮らしています。㎢あたりの人口は16人。宇検村には全部で14集落あります。

| 焼内湾南側の集落 |

屋鈍(やどん)、阿室(あむろ)、平田(へだ)、佐念(さねん)、名柄(ながら)、部連(ぶれん)、須古(すこ) |

| 焼内湾北側の集落 |

湯湾(ゆわん)、石良(いしら)、田検(たけん)、芦検(あしけん)、生勝(いけがち)、久志(くし)、宇検(うけん) |

集落情報は「宇検村ガイドブック」をご覧ください。

大和村

東シナ海に横に長く広がる大和村は、奄美大島一、小さい村です。大河ドラマ「西郷どん」のロケ地にも選ばれた景勝地「宮古崎」をはじめ、素晴らしい景色がすぐそばにあります。

総面積88㎢の村ですが、世界自然遺産の奄美大島最高峰の湯湾岳(標高694m)をはじめ背後に山が連なっており、平地は少ないです。

奄美市名瀬までは15~35分の通勤圏ですが、伝統文化が色濃く残り、地域行事が重んじられています。

11の集落に約850世帯、1.4千人が暮らしていて、㎢あたりの人口は16人。

国直(くになお)、湯湾釜(ゆわんがま)、津名久(つなぐ)、思勝(おんがち)、大和浜(やまとはま)、大棚(おおだな)、大金久(おおがねく)、戸円(とえん)、名音(なおん)、志戸勘(しどかん)、今里(いまざと)

集落情報は「大和村移住・定住ガイドブック」をご覧ください。